試し読み 夢的の人々

第一章 演田売子

――よく夢を見ていると言われる。

アタシの夢は、他人にとっては寝ぼけた[戯{たわ}][言{ごと}]なのかもしれない。

いや、アタシにとっても、馬鹿げた夢で。

目指すよりも、目を覚ますべき夢なのかもしれない。

◆

「[演{えん}][田{だ}]さぁ、あんた、女優になりたいってほんまなん?」

中学一年生の時、親しくもないクラスメイトの女が、教室の端からそう投げかけてきた。

周りの女子もニヤニヤしながらこちらを見ていたのを覚えている。

嫌な空気だった。

「せやけど?」

と[怯{ひる}]まずに返すと、

「いや無理やろ! あんた普通にブスやで。なに夢見てん、だっさ!」

その言葉を皮切りに、教室の端で爆笑が湧き起こった。

[呆{ぼう}][然{ぜん}]と立ち尽くすアタシを、[庇{かば}]う友達は誰もいない。

安全地帯から我関せずとしながらも、何か面白いことが起きているとほくそ笑んでいる他のクラスメイトたち。アタシがターゲットのエンターテインメントが始まった。

学校は、そして教室は、小さな社会だ。

アタシは、当時からはぐれ者で、集団に[馴{な}][染{じ}]めない子だった。

だからすぐに白羽の矢が立った。

「夢見んのは別にいいけどさぁ、きしょいの自覚しろよブス。聞いてんの、ナルシの演田。髪染めてんのも[勘{かん}][違{ちが}]いしててキモいねんボケ」

気づいたら私の拳は、馬鹿にしてきたクラスメイトの女の前歯を振り[貫{ぬ}]いていた。

◆

女優になりたいってのは今も変わらないアタシの夢だ。小学校の卒業文集にも[臆{おく}]せずそう書いたのだから、子どもの頃からずっと強く希望していたことだった。

周りの子が「やっぱりお嫁さん」や「看護婦さんがいい」「保母さんになりたい」だとか言い合ってる中で、淡々と女優になりたいとだけ原稿用紙に書き[綴{つづ}]ったアタシは自信満々だった。周りの人間とは違うってことが誇らしくて、担任にも『[凄{すご}]い』と褒められるような気がしていた。

だけど、それを提出した時の担任の顔は[強{こわ}][張{ば}]っていた。

――まぁ、夢を持つことはいいことやからなぁ。がんばりやぁ。

担任は[他{ひ}][人{と}][事{ごと}]のようにそう[漏{も}]らす。

それからアタシの顔をチラリと見て、すぐに目を[逸{そ}]らした。

夢を語れという割に、その夢の範囲は狭い。

現実的に実現可能なものか、目指すだけでも充分満足で、[憧{あこが}]れの範囲のもの。

アタシは前者の心持ちでそれを語った。でも女優になれるかどうかは生まれた時から決まってる。

見た目だ。

だから担任は気まずい顔をしたのだ。現実を突きつけるのは[酷{こく}]だから。

当時のアタシはそれに気づいていなかった。

その頃の、額面通りにお世辞や嫌みを受け取る無邪気なアタシに伝えてやりたい。授業では決して教えはしないが、『夢を見る』と書いて『バカを見る』と読むんだ。本当に『夢』を目指しちゃいけない。才能がある人間が、努力して[叶{かな}]える目標地点――それがいわゆる夢だ。だから凡人は同じものを目指しちゃいけない。バカにされるだけだ。

そして子どもだってなんとなく空気で察するもんだ。

髪を染め上げて、家庭環境や素行の悪さが[滲{にじ}]み出たアンタッチャブルなアタシを、みんなが『よく分からないもの』から『はっきりとしたバカ』だと理解できたことは大きい。すぐに話題と[噂{うわさ}]が[伝{でん}][播{ぱ}]して、よくない空気が周りに立ち込め始めた。

――あいつ、あの顔で女優目指してるんだって。うわぁ、ナルシストじゃん。

退屈なこの町では、噂話が唯一の娯楽だった。

アタシが、暇を持て余したタチの悪い人間から格好のマトになるのは当たり前だ。目立ってしまったのだから。

アタシの住む地域の人間どもは良くも悪くも静かで大人しい。割れたアスファルトの道路。古びた五階建ての団地群。団地の名前のバス停。[鄙{ひな}]びたコンビニ。補充されずに[廃{すた}]れたエロ本自販機。クソでかいバッタが湧くあぜ道。そんな平穏な地方の町で、そして数の少ない子どもの中で、髪を茶色に染め上げて通学しているのはアタシ一人しかいなかった。

なぜ毛染め剤がドラッグストアに売ってるのに、学校にいる周囲の子どもたちはほとんど毛を染めないのだろうと、ガキの時分のアタシは不思議に思っていたが、それも今ならアタシは答えを知っている。

ただ単に、逸脱をみんな恐れてるからだ。

群れにいる限りは目立つことも、目立った[奴{やつ}]も、ただただ、怖いのだ。それが普通の人間の考え。だからアタシの周りには黒髪しかいなかったんだ。

一様に同じ顔して、目立った人間を[叩{たた}]きのめす。そんな普通が町にはあった。

大人になったアタシは、あの時子どものアタシを[糾{きゅう}][弾{だん}]した奴らの気持ちが理解できる。

アタシだって、目立つ奴が嫌いだから。

ダメな人間を見ていると腹が立つし、迫害したくもなる。

それに、脚光を浴びるような目立ち方してる奴も本当に嫌いだ。怒りや恨みに近いこの気持ちは、理性では抑えられない。

だから二度目の女優のオーディションを受けた時に、初めてオーラの違う人間を[目{ま}]の当たりにして、[虫{むし}][唾{ず}]が走ったよ。酒を飲まずに吐いたのはあれが初めてだった。

嫌気が差した。

普通じゃない飛び抜けた人間に、そして普通以下の自分に。

◆

子どもの頃のアタシは、目立つことを悪いとは全然思っていなかった。

これはアタシの頭と、勘と、あと親の教育が悪かったからだ。

放任主義な母親は、人様に迷惑かけない限りはアタシになんでもやっていいと許しを出していた。ただしそれは、寛大なんかじゃなくて単に無責任なだけなんだけれど。

そのせいでアタシはとことん人と歩調を合わせることを覚えなかった。小学四年生で髪を染めたのもその表れだ。突出した能力の無いアタシの、せめて見た目だけでも他人より目立ってしまいたいという意思表示だった。そういうことでしか輪を外れられないのだ。幼い頃から言葉よりも手がすぐに出る人間だったので、自己表現の方法が[稚{ち}][拙{せつ}]だったアタシなりの、最大の主張だったとも思う。

それでも小学校までは、直接的に攻撃してくるようなバカはいなかった。あからさまに水商売の香りを漂わせる母親は近所でも有名で、アタシもろとも触れてはならない腫れ物扱いされていた。それには自覚があったし、当時は優越感すらあった。

それが中学に上がればいきなり話が変わった。別の学区から通う生徒が増え、群れが大きくなった途端にはぐれ者のアタシに冷たい視線だけじゃなく[矛{ほこ}][先{さき}]が向けられたのだ。

たった一ヶ月前までランドセルを背負っていたガキのくせに、制服を身に[纏{まと}]い、一つ[歳{とし}]が違うだけの先輩後輩という呼称と、規範とか規則の重さ、それを[遵{じゅん}][守{しゅ}]する自分たちにどこか誇りを持ち始めやがる。そんなものはただの大人の[真{ま}][似{ね}][事{ごと}]でおままごとだけれど、大人の世界に一歩踏み込んだようで、子どもたちは舞い上がっていたんだ。

でもさ、結局それは子どもが夢見る大人で、現実の大人は規則とか守ってねぇ奴いっぱいいるんだよ。

子どもは夢見がちで、大人に期待している。だから大人なんかよりより一層、[綺{き}][麗{れい}]に生きようとしやがる。

アタシみたいな不純物は、周りのガキンチョどもにソッコー叩かれた。

◆

同級生をぶっ叩いた当日の夕方。

母親が職員室から神妙な顔して出てきて、廊下で待つアタシの顔を見た。

「帰るで」

あっけらかんと言った。アタシの一歩前を足早に進むその背中を追って、二人で逃げるように校舎の玄関口に向かう。普段使う生徒用の下足室とは違う職員玄関から外に出た。

なんだか非日常感が漂って、さっき教師から怒られたばかりで不謹慎なんだけど、ちょっと新鮮だった。

「[売{うり}][子{こ}]ォ、よかったな。子どものやることやから、べつに治療費も慰謝料もええって向こうの親御さん言ってたわ。まぁー最初はなぁ、相手さんの母親もキレ散らかしてたみたいやけど、うちのこと見て態度変えたんやろうなぁ」

母親のうなじには女らしい華やかな、昼間に見るにはドギツイ[刺{いれ}][青{ずみ}]があった。ぱっくりと[肩{けん}][甲{こう}][骨{こつ}]あたりまで開いたドレスから、それがキチンと見えるようにしてある。

「でもなぁ売子、あんたなぁ、ほんま[喧{けん}][嘩{か}]とかしたらあかんで。今回は向こうの歯ぁ折れてなかったけどな、あんなん折れたら指とか手に刺さるで? そしたら一生モンの傷になるからな。分かっとんか。[狙{ねら}]うなら鼻や」

被害者の心配や、道徳的な説教はなく、まるでアタシまで自分の店のキャストかのようにほどほどの距離感から丁重に扱う母親を、アタシは案外嫌いじゃないと思っていた。

「女に傷ができたらな、もう表舞台でられへんで。お水も雇わん。風俗[堕{お}]ちや。分かったか?」

母親の隣を歩いて校門をくぐった。

そして家に着くまで、とぼとぼと帰路を、坂道を下りながら他愛無い話をした。

「なぁお母さん、やっぱ傷あったら、ぜったい女優とかなられへんもんなん?」

母親はこちらを見ずに、携帯でメールを返しながら片手間に「んー」と返事をする。

「あーせやなぁ、男ならまだ[任{にん}][侠{きょう}]とかなれるけど、女はなぁ……無理やな。顔で売りもんにならんなら、体しか売れんくなるんや」

「イヤやなぁ……じゃあケンカやめるわ」

「はぁん? なに? あんた女優なりたいんやっけ? 初めて知ったわ」

と母親は[呆{あき}]れ気味に言う。

「……うん、まぁせやけど」

アタシが話題に失敗したかと口をつぐもうとしたところ、

「なんでなん?」

と問いかけてきた。

「だって女の[噓{うそ}]は武器になるって、お母さんが」

アタシは食い気味に答えた。

「わたしがよう[言{ゆ}]うやつやな」

「せやろ? だからアタシも、噓を武器にしたいねん。きちんとそれで人気勝ち取って、売れたい」

するとようやく母親はこちらを見た。

「あんた人殴ってるやん。拳ぃ武器にしてるやんけ」

「せやけど……もうケンカせんもん」

「せやろか? どうせまた血ぃ上ってやるやろ。てかな、売子」

「なに?」

「噓と演技は違うで?」

「ん……そうなん? なんで?」

と要領を得ぬままアタシが聞くと、

「演技は防具、噓は武器や。本物の女優なるなら女以上に強くならなあかん。武器だけじゃどっかで[喰{く}]われてまうねん」

なんてドヤ顔でのたまった。

「意味分からん……でもアタシ、絶対に女優なるつもりやから」

「……まぁわたしみたいに水商売やるより、よっぽどええ夢やわ、テキトーにやり」

応援というか、興味もなさそうにアタシに告げる母親の顔は、アタシにあんまり似ていない綺麗な横顔で、ただ目を細めて夕日を眺めていた。

◆

この一連の出来事は、[曖{あい}][昧{まい}]なようで鮮明に思い出せるけれど、でもアタシにとってどうでもいい日のことだ。

こんな風にふとした時に思い返す記憶がアタシにはたくさんある。

原付で通学してたのがバレて停学になってしまったのが面倒で、いっそのこと高校中退しようと考え、その日に学校を辞めた春のこと。

女優オーディションでいきなり面接官に枕営業しようとしてつまみ出された夏のこと。

メル友掲示板で出会った男がシャワー浴びてる間に、そいつの財布を持ってラブホから逃げた秋のこと。

付き合ってた彼氏に[梅{ばい}][毒{どく}]移されて、アタシの入院中に浮気されて逃げられた冬のこと。

そして母親がアル中の客にぶっ殺されて家を出る羽目になった年の暮れのこと。

二十四歳のアタシになるまでのこれまで、記憶から消えることもあれば、なんとなく思い出せたり、思い出そうとしてなくても脳裏に浮かんでくるようなことがたくさんある。

そしてふとした時にそれが本当にアタシの記憶だったか分からなくなる。

名前も年齢も、出身も夢も、全てを偽ったり、あるいはむしろ偽らなかったりするような[騙{だま}]し騙しの日々を過ごしているからだろうか。

12月10日

「――らいちゃん、指名入ったよ」

熱々になったスマホを握り締めながら、うとうととしていたアタシに、最近入ったボーイが声をかける。

「マンハッタンホテルだって。外国の会社が経営してるホテルかなぁ?」

「アホォ。ラブホやっちゅうねん。ほんまアホやなお前、ほんまに中学出たんか?」

アタシは起き上がってボーイの肩を小突く。

「らいちゃんも。あ、ごめん、ここでは違う設定やね」

ボーイは慌てて訂正する。

デリヘル嬢をする二十四歳の女、演田売子はここまで。

今からは二十一歳の女子大生、らい、だ。

「ようみんなボロ出さんよね。僕なら無理やわぁ」

ボーイがへらへらと[媚{こ}]びへつらうように、アタシに話す。

「女は噓つける生きもんやねん。男はアホやから無理やな。浮気とかバレるのも男ばっかやろ? 男はアホやからなんでも隠し通されへんねん」

「えへへ」

「お前も浮気バレたことあるやろ」

アタシは化粧直しをしながら片手間にボーイに投げかける。

「僕バカやからなぁ」

「本読め、本。学校行かんでも本読めばいいねん」

「えー、でも僕、漫画しか読めないわぁ。てか、らいちゃん、本読んでるとこ見たことないけど」

「スマホで読んでるっちゅうねん」

コンパクトミラーをパタンと閉じて、ギロリとボーイを[睨{にら}]む。デスクに座る店長がタバコの火を消して、にっこりとアタシたちを見た。

「らいちゃん、行ってらっしゃい。今日もお客さんに夢見せておいでぇ」

無駄口はいいからさっさと行け、という意味だ。

[大{おお}][阪{さか}]レディー[学{がく}][園{えん}]。[新{しん}][大{おお}][阪{さか}]のほど近くにある出張専門店。売りは安さと宣材写真のクオリティ。

そこにアタシはもう半年勤務している。

これも演技の訓練の一環だとかなんとか自分に言い聞かせて、生活苦から飛び込んだ風俗の世界も、もう通算で六年になる。人間関係で[躓{つまず}]いてすぐにアルバイトを辞めるアタシにとって、風俗業界はわりと居心地がいい。店の人間もキャストが出勤せずに飛んだって、商品の在庫が代わったくらいの認識でいてくれる。

だから転々と大阪や兵庫を駆け回り、細ぼそと思い出したかのようにオーディションを受けたりもしながら、アタシは平凡に歳を取ってる。

女優の夢も、もう子どもの頃の記憶と同じくらい[霞{かす}]んできた。正直なろうとは思っていない気もする。けど若い体を男に抱かれるだけに終わらせたくなくて、焦りながら応募している。規模によっては書類審査も通らないのだけれど、それでも応募すると夢を目指す若者でいる自分に気が紛れる。

今、アタシの夢はなんだろう。

こうやって日銭を稼いで、コンビニで割高なカップ[味{み}][噌{そ}][汁{しる}]を買って、家でYouTubeを見て暇を[潰{つぶ}]すだけの毎日。むしろこっちの方が夢のような、現実味も危機感も湧かないいつか覚める夢に思える。

食うための金を稼ぐべく飛び込んだ風俗の世界で、[些{さ}][末{まつ}]なランキングで競い争って[蹴{け}][落{お}]とし合っている。どうでもいいんだと言い聞かせながらも、自分よりブスだと思った女に売り上げと指名数で負ければ、アタシは誰にも必要とされてないんだって泣きそうになる。自分でも馬鹿に思えるそんな無駄な毎日。

アタシは、そこにあったどうせ中古のクタクタのブランドバッグを汚れた素足でぐいっと踏みつけた。それから出張指名用のカバンを肩にかけると、事務所の扉を抜けて、[西{にし}][中{なか}][島{じま}][南{みなみ}][方{がた}]のラブホ街へと足早に向かった。

夕方四時半。新大阪の事務所から少し歩いて[南{みなみ}][方{かた}]の駅で電車を待つ。

あずき色の地味な[阪{はん}][急{きゅう}][電{でん}][車{しゃ}]が駅に滑り込んでくると、アタシと一緒に汗臭い学生が肩をぶつける勢いで乗り詰める。地下鉄より阪急の方が[空{す}]いてるかと思ったが、アテが外れたようだった。まるで自分たちが世界の主役とばかりにはしゃぐその声がうっとうしいので、アタシはイヤホンを耳に詰めて、首に適当に巻いただけのマフラーに顔を[埋{うず}]めながら、爆音でミリヤを聴いた。

今日受けた仕事は一件。

西中島南方のラブホでいつも呼んでくれるおっさん客だった。

小綺麗な格好に、いつも白髪染めをしているような不自然に黒い髪。むやみやたらにぱっちりとした目に小太りで、[眉{まゆ}]の垂れた情けない顔をしている男だった。それでもどこかの大企業の部長をしているのだから、男って人生イージーなんだろうな。アタシよりも幅の広い二重の[瞼{まぶた}]も含めて、見ているとどこかムカついてくる男だった。

それに得てしてこういう奴は性格やプレイもえげつないのだ。中途[半{はん}][端{ぱ}]にこざっぱりした[容{よう}][貌{ぼう}]で、かつ社会的地位がある奴は周りのおっさんより自分がイケてると思い込んでる分、遠慮もせず性癖をぶつけてくる。男って不思議だ。女からすれば[惚{ほ}]れてる男以外、うっすらキショいのにな。なのにみんな[謎{なぞ}]の自信に満ち[溢{あふ}]れている。きっと女より見た目でバカにされる機会が少ないからだろう。女がチヤホヤするのは、お前じゃなくて、お前の金なのにな。

[中{なか}][津{つ}]で電車から降りると、狭いホームを落っこちないように歩み、汚い立ち飲み屋の横の経年劣化した改札をかろうじて抜ける。

それからいろんな阪急の路線が通り過ぎてけたたましく泣き叫ぶ高架橋を[潜{くぐ}]って、[淀{よど}][川{がわ}]の方へと歩く。

[河原{かわら}]に生い茂る草の香りと、高架の道路を抜けるトラックたちの排気ガス。どこからかカレーや家庭料理の香りがするバラック街みたいな地域だ。小さな町工場と、個人経営の居酒屋、寂れた保育園に、違法建築スレスレの古びたアパートたち、それと隣り合わせに家賃だけがバカ高い狭いワンルームマンションが並ぶ。

その中の一つの木造アパート『[詩{し}][名{な}][内{ない}][荘{そう}]』が、アタシの今の家。

部屋は最上階……といっても二階の端で、部屋からの景色も遠くに[梅{うめ}][田{だ}]の百貨店と、反対側に淀川の堤防が見えるだけ。何もかも見下ろされた[住{すみ}][処{か}]だ。

家賃は四万六千円。少し前にリノベーションされたばかりの行き届いた設備があるので、家賃にもその建築年数の古さにも文句は無い。八室あるが四室しか入居者がいないし、アタシ以外は大人しい奴ばかりなので、環境としてはまずまずだろう。シャワールームが共用ってことも不満は無い。誰かが後片付けしてくれるし。

前に[三{さん}][ノ{の}][宮{みや}]の風俗に在籍していた時は、[手{て}][癖{くせ}]の悪い奴や、日本人なのに日本語の話せない奴、急にキレる奴、そんな奴らと一緒に寮という名の2LDKに押し込められて、アタシは一秒も油断できずに前の寮生が置いてったピンクの臭い布団に[包{くる}]まって眠っていた。

アタシは同居人たちに[舐{な}]められないようにヤクザの客に気に入られてるって冗談半分のでまかせかましたこともあるけれど、あいつらは失うものがない女たちだったので、アタシの[牽{けん}][制{せい}]とは気づかずに「紹介してよ、殺してほしい男いるんだけど」とか言ってのけてたな。

「演田さん、おかえりぃ」

もう日が暮れ始めて、夜が淀川の先に見える。[十{じゅう}][三{そう}]の方のビルの明かりとは裏腹に、この辺りの街灯はまだ[点{つ}]かない、夜と夕方の[際{きわ}]の時間。

詩名内荘の玄関口に、ババアが二人立っていた。いや一人はババアというか、見た感じ五十歳前後のおばさんなんだけど、アタシからすれば五十代も七十代もおんなじでババアにしか見えない。

「っす……」

だるいので適当に[会{え}][釈{しゃく}]だけする。

[挨{あい}][拶{さつ}]をしてきたのは、ここの大家だ。

[目{め}][敏{ざと}]い人間で、アタシが引っ越してきた時にはカーテンを[譲{ゆず}]ってくれた。でもアタシは「勝手にカーテンが無いって気づいてんじゃねぇよ。部屋の[覗{のぞ}]き見すんなやババア」ってキレたんだ。でも臆せずにアタシに声をかけてくる。肝の座ったババアだ。一度[摑{つか}]まると話が長いので、アタシはそっぽ向いて郵便ポストを覗き込む。

「[風{か}][邪{ぜ}]には気をつけてね」

「ん? え? アタシ?」

チラシをくしゃくしゃに握りつぶしながら振り返ると、もう一人突っ立っていた方の女がこちらをニコニコとしながら見ている。その手にはチラシが綺麗に折りたたんであった。

おおかた、自分の郵便物を確認してる際に、暇してる隣の平家に住む大家に摑まったのだろう。お人[好{よ}]しそうなこの女は、こんな寒空の下でくだらない井戸端会議……いや一方的な井戸端演説にどれだけ[囚{とら}]われていたのだろうか。

人のいい表情と、人のいい言葉、だけど要領がいいわけではないのが伝わってくる。だから誰でもいいからと自分の話し相手を探すような寂しい老人に目をつけられて、いいように扱われるんだ。

その女は、確か一階の端に住んでいる奴だ。名前は知らない。どうでもいい。

「っす」

とだけ[呟{つぶや}]いて、アタシは逃げるようにアパートの玄関扉を開けようとする。

するとガラス扉の先の廊下を、ヨボヨボのジジイが歩いてくるのが見えた。そいつは玄関で汚いスニーカーに足を通すと、申し訳なさそうにアパートから出てきた。

「あぁ〜どうもです」

しゃがれた声で、赤べこみたいにペコペコと頭を揺らしながら三方に笑顔を振りまく。

「あれ、今からお仕事ですん?」

大家が問いかけたせいで、そのジジイは玄関の扉のところで立ち止まってしまう。

「ええ、そうなんです。せや言うてもスーパーのパートなんですけどね」

そこを通らないとアタシの部屋には帰れない。反応の鈍い老人なのでちゃんと、このジジイ、と意思を込めて[睨{ね}]め付けてやった。

「ああ、ごめんなさい。僕、邪魔ですね。おかえりなさい」

アタシの考えてることが伝わったのか、ジジイは申し訳なさそうに体を縮めながら扉から離れる。その時コーヒー豆の腐ったようなジジイの口臭がこちらまで漂ってきたので、あからさまに[嫌{けん}][悪{お}][感{かん}]を振りまいて、[咳{せき}][払{ばら}]いをして横を突っ切る。

木造の枠に薄いガラスがはめられた扉を、今にも壊れそうだと思いながら慎重に閉めて、邪魔者たちをガラスの先に追いやる。まだ世間話に興じている老人たち。パートに遅れるぞジジイ。

アタシは玄関の[靴{くつ}][箱{ばこ}]に[履{は}]いていたクタクタのブーツを押し込むと、臭気のする玄関を離れた。下水と湿気、それと洗ってないスニーカーの臭いが充満していたから。

アタシの部屋はどこからともなく[隙{すき}][間{ま}][風{かぜ}]がびゅうびゅうと吹き込み、ほんの時折だけど隣の部屋のオタクみたいなガキの男が漏らす気色悪い[怨{えん}][嗟{さ}]とゲームの音まで聞こえることがあったというのに、どうもなぜかあの玄関のあたりは換気ができていない。風の通り道にないのか、空気がうまいこと循環できてないようだ。それがより一層、このアパートの[陰{いん}][鬱{うつ}]な雰囲気を作っているのだろう。ちなみに隣の男はアタシが一度壁を思い切り電マで叩いてやると、それ以来イヤホンをしてテレビもゲームもしているようで大人しい。

住めば都、とまでは言わないけれど、アタシ自身はこの詩名内荘を気に入っている。

母親が生きている時は実家のボロ長屋に客の男を連れてくることがあり、そいつと母親がセックスしてる間はどんなに夜中でもアタシは外に出ていなければならなかった。そんな理不尽がないから、ここはいつだってよく眠れる。それに近所にはコンビニもある。眠れない夜はそこで立ち読みもできるし、食べ物だってなんだってある。そこがアタシの本棚で、冷蔵庫。何も不自由がない。

だけどいつかはここを出たいとは考えてる。

一度、劇団で仲良くなった男を家に連れてこようとしたことがある。生理じゃなかったし、クラミジアも治ったところだったから、セックスしようと思って。

だけどそいつは、このアパートを見るなり、

「すごいね。本当にこんな漫画みたいなオンボロアパートあるんだ。お風呂とかも無いんでしょ?」

って鼻で笑いやがった。

バカにしたのは、この建物のはずなのに、なぜかアタシの腹は無性に煮え繰り返り、次の瞬間には、なんか知らないけどアパートとは真逆の方向に走ってた。

それからすぐにそいつの電話番号も拒否して、劇団もブチって飛んでやった。

――リノベーションしてあるから、共用のシャワールームがあんだよ、充分生きられるわ、バカにすんな実家暮らしのクソ男、って言い返せばよかったのに、どうしてだろう、アタシはその時ばかりは泣いてしまった。

女優になることも半ば[諦{あきら}]めて、夢も処女も風俗で捨てて、何にも持ってないはずのアタシが唯一不満に思ってなかったこの住処がバカにされてさ、許せなかったんだ。殴ろうと思ったけど、自分より背の高い男に返り討ちにされそうで、賢明なアタシはただ走った。

またも現実逃避みたいに昔のことを思い出しながら、オンボロの階段を上がって、自分の部屋に戻る。[今{け}][朝{さ}]脱ぎっぱなしにしていたジャージに着替えると、アタシは冷食のパスタを温めながら、スマホでくだらない占い記事を読みつつ、電子レンジの中を覗き込む。

何度温めても、いつ温めても、冷凍食品のパスタって、きちんとあったかくならないんだ。

どこか冷えたままで、なのに他の部分は食べられないほど熱く煮えたぎるようで、不器用な食べ物だと、アタシは思う。

◆

12月11日

数日[溜{た}]め込んだ洗濯物に、重ならないように溜め込んだゴミ袋。エアコンのタイマーが切れていたのか、[布{ふ}][団{とん}]からはみ出た頭だけが凍えるように冷える。

朝がきた。昨日はスマホで映画を見ながら、結局深夜三時くらいまで起きていた。コンタクトレンズをしたまま眠ってしまったので、目が張り付くように乾いている。枕の横にあったペットボトルの冷えたお茶を飲みながら、コンタクトの洗浄液をそのまま目にかけて潤す。

スマホの画面が目に染みる。午前十一時。アタシにしては早く目が覚めた方だ。

「あ〜」

伸びをしながら声を出す。歯を磨かずに寝たので口臭が鼻をつんざく。

アタシは歯を磨きながら、スマホのカレンダーアプリを開いた。午後三時から予約が一件入っている。以前に一度、[福{ふく}][島{しま}]駅の方のホテルで予約してきた客だ。[装{よそお}]いも小綺麗で、年齢やその立ち居振る舞いからもそこそこ社会的地位があるんだろうと分かるおっさんだった。

昔は客の清潔感や見た目でアタリだとか[一{いっ}][喜{き}][一{いち}][憂{ゆう}]していた。

でも、いくら金持ちだろうと支払う金額は同じ。アタシがもらうギャラも同じ。

例えば一億円くれるとか、タワーマンションの一部屋を借りてくれるだとか、そんな夢を見せてくれる人間なんていないのだ。

シンデレラストーリーは大阪には存在しない。

◆

「らいちゃんさ、この前の写メ日記見たよー」

午後三時七分、客が予約してくれていた新大阪の駅前のビジネスホテルに入り、エレベーターホールで落ち合う。二時間ほど指名時間をとってくれているので、早速プレイするわけでもなく、客の部屋で、やたらふかふかのベッドに腰掛けて少し雑談をしていた。

「どの日記ですか?」

アタシが問い返すと、客は老眼がきついのか眼鏡を脂ぎった額に上げて、スマホを操作する。

「これこれ、えーと、勉強中ってタイトルのやつ。大学で演劇サークルに入ってるんだってね、すごいね」

アタシは自分のついた噓の記憶を掘り起こす。

ああそうだ、以前風俗の写メ日記を更新する際に、半分までしか読んでないメソッド演技の技法書を話題に挙げた。アタシ、中卒だから大学のことなんて分からないし、義務教育すらまともにやってこれなかったから、ボロが出ないように自分の得意分野で知性や学生らしさを演出してたんだった。

と言っても、演技の方もアタシは怪しい。専門用語も、古典演劇やそれを書いた作家、そして著名な俳優や脚本家すらほとんど言えないのだから。

結局アタシは、役者や演劇に憧れたのではない、脚光を浴びてチヤホヤされる人間に憧れただけ。

アタシは「そうそう〜、楽しいんですよ〜演劇って」と明るく振る舞った。

「じゃあ何、将来は女優さんってわけかな?」

「いやぁ、アタシなんて……」

「なれるよ、らいちゃんは[愛{あい}][嬌{きょう}]あるし、素朴な味がある。こういう顔の女優さんって必要だよ。画面に出てくるだけで個性が花咲くというか」

お世辞だ。はっきりと美人だと言えない人間に対する、お世辞なんだ。

だけど。

だけど、なぜだろう、気分は悪くない。

アタシは本当にちょろくてバカだ。

浮かれるな。こいつはきっと『[煽{おだ}]てて褒めりゃ本番くらいヤラセてくれる』とでも思ってる人間だ。

「でもほんと女優なんてなれると思ってなくて、アタシは趣味っていうか、ほんまに友達に連れられて入っただけなんですよ、マジで」

「そうなの?」

客はもう一度スマホに目を移す。

「でも……こんなに本がくたびれるまで読み込んで、努力したんじゃないの?」

「いやそれは……」

それはアタシが乱雑に保管したからだとは言えない。カップ麺のフタを押さえる[文{ぶん}][鎮{ちん}]代わりにしているだなんて、とても言えない。

「らいちゃんは、きっと努力家だろうし、話していても時折……なんだろう、野心というか、プライドのようなもんが目の奥に眠ってるような気がするけどねぇ? 他の子とは違うなぁって、いつも感じてるよぉ、僕は」

それはただ、アタシの性格の悪さが滲み出てるだけだ。悪態が心の奥からこぼれ落ちているに過ぎない。隠す器量も、隠す気も無いからだ。

だけどアタシは話を黙って聞いた。

「実はね、らいちゃん、僕ね、らいちゃんが信頼できる子だから話すんだけどね、テレビ局に勤めてるんだ。報道系の部長でね、業務も国際関連だかららいちゃんには馴染みないかもしれないけれど、これでもすごい人なんだよ」

「そう、なんですね」

職業を自慢げに話す客は多々いる。だけどそれはただの自慢。どんな上客だろうが支払う額は変わらないのだから、アタシの施すサービスも変わらない。

「だから芸能界にもまぁまぁ通じててね、今だと俳優の[羽{は}][生{ぶ}]ちゃんとか、[赤{あか}][穂{ほ}]ちゃんとか輩出してる事務所の社長ともお付き合いがあってね」

ああ、おっさんの功績や人脈の広さを延々と語る世界一無駄な時間に突入したなと確信して、アタシはベッドに深く腰掛け、[膝{ひざ}]を立てる。

「らいちゃんもさ、一度会ってみない? そこのスカウトもやってるお偉いさんに」

「え?」

アタシは[面{おもて}]を上げて、客の方を見る。「どうかな」とだけこちらに投げかける客に、少し[苛{いら}][立{だ}]ちながら「何がですか」と詳細を促した。

「いやほらわかるでしょ、芸能界と[繫{つな}]がってみないってことよ。今テレビ局も手広くやってて、webのCMとか、web番組の方もどんどん新しく打ち出してるのよ。そういう規模の小さいものだけどデビューする機会がたくさんあるわけ。らいちゃん、声もいいし、若いからさ。せっかくだから芸能界で仕事しようよ、もったいないよ、ねぇ」

「い、いやアタシなんて、ほんま、無理ですよ、なんも劇団とか入ってないし」

「大丈夫大丈夫。最近の子はYouTubeとかでデビューしてフリーでやるじゃん、あれといっしょだよ。そういうフリーの子の方がこういう軽めの仕事って受けやすいんだよ。ほら、しがらみとか、そういうの無いしね。ただギャラはそこまで弾まないし、仕事を受けたとて、事務所に所属できるかは分からないんやけど……こういう機会、無いでしょ? どうかなぁ? 悪い話ではないと思うんだけど、ねぇ?」

「いやでも」

「ショートカットだよ」

「え?」

客はにっこりと、屈託のない笑顔で、[微笑{ほほえ}]む。

「ちまちまとオーディション受けて、演技を練習して知名度と実力を上げていくだなんてもう古いでしょう? 君たち世代は自分たちでバンバン仕事するじゃない。これもそう、運と人脈だよ、これを[活{い}]かして表舞台に出て行こうよ、そういうチャンスだよ」

もっともらしい甘い言葉。

そんな[上{う}][手{ま}]い話なんてこの世にあるわけがない、よしんばあったとしてもアタシみたいな底辺の人間の元に舞い込むだなんてありえない。

なのにアタシの心は高揚していた。足の裏まで汗がびっしょりだ。腸のあたりがぐるぐると動く気配がした。動揺しているのか。

「あ、アタシ、でも」

「ん?」

怒られてるわけでもないのに、客の聞き返し方にびくりと肩が震える。まだ言い訳して誘いを無下にするのか、と思われてしまうだろうか。

「アタシ、もう、風俗なんて世界におるから、その、もうほんま無理ですよ、はは。顔出してメディアに出たら炎上しますって、マジで」

目の前に転がる輝かしいエサに、自ら泥をかける。心がギューッと締め付けられた。

だけどアタシの経歴はもうとっくの昔に汚れている。

そんなことは十八歳で風俗に入った時点で理解していたが、でもどこか『まぁ大丈夫だろう』と甘い気持ちがあった。女優になるというアタシの人生設計の中に織り込んでしまっていた。

ああ、分かった。いや分かってしまった。

きっとアタシはもうはなから諦めていたのだ、自分には女優なんて無理だって。

小さい頃から、オーディションを受ける前から、ずっと。

だから風俗の世界に自ら堕ちてきた。失敗する原因を作って安心するために。成功できない理由を求めて自身を[汚{けが}]すために。

なのに、今目の前でこうも『夢の実現の予感』が[突{とつ}][如{じょ}]現れると、アタシの脳みそはバグったように後悔をし始める。

「そんな経歴、大丈夫だよ。有名になったら、そうとは言えなくなるかもだけど……とにかく大丈夫大丈夫。AVに出てた声優も全然第一線で活躍してるよ、ほら、性には寛容だからね、日本は」

「……でも」

「人気になってしまえばファンや事務所がらいちゃんを守ってくれるし、それにこんな目隠しして修正してる宣材写真がサイトに載ってるだけなら誰も分からないよ。女の人なんて加齢で顔も変わるし、化粧や整形もある。安心しなって、大丈夫大丈夫」

アタシは押し黙る。言葉が出ない。

「夢を叶えたいと思わないの」

アタシは促されるように[頷{うなず}]いた。

「思います、ほんまに思います、なりたいです、アタシは、やっぱり女優になりたいんです」

客はアタシの稚拙な[懇{こん}][願{がん}]を、まるでドラマに出てくる教師みたいな顔して黙って聞く。

もしアタシに父親がいれば、こうやって夢を応援したりしてくれたんだろうか。[燻{くすぶ}]った子どもの背中をさするように慰めて、頼れる大人として機会を与えてくれたのだろうか。

「じゃあ色々やってもらいたいことがあるから、らいちゃんにはお願いすることも出てくるんだけど、大丈夫かな?」

「はい、えーと、履歴書とか、自己PRとか、ですか?」

当たり前だけど、個人情報を手渡すことは少し気が引ける。

ましてやこの男自身は芸能事務所の関係者ではないのだから、あくまで縁故や身内・知り合い間といったツテで紹介されるだけだ。コネと言うにはあまりに[脆{もろ}]い。

「アタシ、今までおっきいオーディションだと書類選考でも落とされてきたから、その、書類を渡して終わりって感じやなくて、実際に会って自分で渡したいんです。そしたら演技とか、見てもらって、写真で見るより好印象に受け取ってもらえる思います。アタシ、お客にも『写真で見るより[可{か}][愛{わい}]いね』って褒めてもらえるんで」

矢継ぎ早に、つけ込むようにアピールすると、客は[嬉{うれ}]しそうに「まぁまぁ、落ち着いて」と言って、のけぞりながら靴下を脱いだ。

「じゃあ、今度、そうやね、来週くらいに会ってみようか」

「ほんまですか」

「うん。ちょうど[箕{みの}][面{お}]の方の料亭で会う予定があるし、いつも向こうもこっちも女の子用意して会ってるからね。ただし、そうやね、[新{しん}][地{ち}]のスナックの子って設定で連れて行くし、そこで仕事もらえるわけじゃないと思うけど、いいかな?」

アタシは[渾{こん}][身{しん}]の力で頭を縦に振る。

箕面の料亭、料亭だって。高級料理を食べるところだ。アタシ、今までの人生で一度も[懐{かい}][石{せき}]だとかフルコースだとか食べたことがない。縁もゆかりもない世界だった。

あまりにも生まれが、こういう人間――小金持ちや社会的地位の高い奴らと違いすぎて、アタシは経験が乏しい。経歴も浅い。低学歴で育ちの悪い地方出身者。その一言で全てが済む。

顔がブスなのに、女性研究者ってだけでチヤホヤされてる女をテレビで見た時に思った。世の中見た目だけじゃない。特別な能力を持っていれば、女ってだけで一目置かれる存在にアタシもなれたのにって。

とにかくアタシは持たざる者として生まれて育つという星の下にあったのだ。オーディションを受けるたび、そこで他の女たちの能力や資質――育ちの良さを見るたびに、女優としてのスタートラインのかなり後ろの方に立っていると痛感した。アタシの武器は女であることしかなかった。

だからアタシはずっとチャンスを待っていた。努力できる居場所や、経験を積む機会を。アタシの人生の負債に徳政令を出してくれるような人間にようやく出会えたことで、ここから経験と経歴を積み重ねていく。それからキャリアの道が[拓{ひら}]かれる。

「それとさ、らいちゃん、ここからは個人的なお願いなんだけどねぇ……」

客はベッドのそばにあった革のビジネスバッグから小さなビデオカメラを取り出した。

「ハメ撮りとか、撮ってもいいかな? 大丈夫?」

客はさっきアタシの背中を押す時と何ら変わらぬトーンで、まるで記念写真をお願いするかのような口振りで、ビデオカメラの電源を入れた。フィーンと間抜けな起動音が響く。

「え、イヤ待って、それどういうこと? え、芸能界ってそんなん必要なんですか?」

アタシが聞くと、客は吹き出す。

「大丈夫大丈夫、そんなの必要ないよ。これは僕の趣味。個人的に見たりするだけだし、他の人には渡さないから安心して」

「いやでも」

血の気が引いていく。

アタシが風俗の世界に飛び込んだのも、オーディションで枕営業しようとしたことがあるのも、それが形に残らない仕事のあり方だからだ。セックスするだけなら、乱暴でもされない限り、アタシは失う物なんて何もないと感じてる。むしろ都合と効率のいい女の武器だと信じてきた。

だってセックスは噓だ。感じるのも、喜ぶのも、男を立て、ちんこを[勃{た}]たせるだけの演技で、全て噓だ。噓が女の武器だと母親は言っていたけど、それは全てこの女の体が持つ特徴に集約される。男と違って勃つ勃たないという見分けも、射精という終着点もないこの体は噓で相手を喜ばせるのに都合がいい。だからアタシは[躊躇{ためら}]いもなく、脱いで、[跨{また}]いで、ヤッてきた。

だけど、違う。ハメ撮りは絶対に違う。段階が違うのだ。

アタシは母親の背中を見てきて悟った。いつも酔い潰れ、それでも店を営業し、客の名前と共に過ごした時間を覚え、ちまちまと媚びへつらい接待して稼ぐ水商売よりも、名前も知らない人間とその場限りの契約でヤッて稼ぐ風俗の方が自分の[性{しょう}]に合っている――いや、若い女という[性{せい}]に合っていると確信して、風俗の世界に飛び込んだ。

それでも手っ取り早く稼ぐため、AVの業界に入らなかったのは、それがさらにもう一段階、取り返しのつかない行為だとうっすら勘づいていたからだ。

形として残った物は、消えない。市中に出回ったAVを回収することも、インターネットの海に流出した映像を消し去ることも完全には無理だ。喧伝された風評も風化することは絶対にない。

ネットを見れば流出動画は枚挙にいとまがない。アタシの周りの嬢にだっていた。今そいつらがどうしてるか、生きてるかすら分からない。

そう、動画は、映像は、女優として栄光をもたらすための功績になることもあれば、それとは全く逆に一生の汚点――スティグマとして残り、尊厳も未来も奪われてしまうこともあるんだ。

「アタシは、その、やっぱ無理です」

こちらの出方を[窺{うかが}]う客に向かって、沈黙に[堪{こら}]えきれずに答えた。

「どうして? やっぱ僕みたいなおっさんは信頼できない?」

「あの、何というか、動画はほんと無理なんで……」

すると客は一瞬苛立ったような顔を見せつつも、すぐに太い眉をハの字に曲げて、甘えるような気色の悪い声で言った。

「一生、夢見るだけでいいの?」

「え?」

「芸能界は、そんな特別な世界じゃないよ。入ってみれば分かるよ。案外普通の人たちが、普通に働いて、実力のない人間も普通に飯を食ってる。門だけが狭いけれど、入れば普通なんだよ。なんでこんな奴がテレビに出られるんだ、って思う奴もいるでしょ? あれも入ってしまったから、表に出てしまったからなんだよ。仕事を受けてるから仕事が集まる。テレビに出なくなってもどこかで仕事がもらえる。芸能人に一度なってしまえばあとはもうある意味安泰。風俗の世界なんかよりも絶対に君のためでもあると思うけれどね。資本家が金で稼ぐのと一緒。君が、本名や芸名で新しく自分という商品を作り上げて、芸能界で、演技や女優として仕事しましたって言えば、そこからいくらでも道はあるわけ。いいの? それ全部捨てちゃって。いいんだけどね、僕は。僕は君の判断と人生だからいいんだけど、本当にこのままだと君オーディションとか難しいと思うよ? あの……ほら、ご時世的にって意味でね。狭き門がもっと狭くなってくから。企業も[何{ど}][処{こ}]の馬の骨か分からない人間使うよりも、僕みたいな関係者が太鼓判を押して『どうぞ』ってオススメする子を起用する方が安心なわけだし」

「あ、はい、あの」

「ごめんね、一気に話して。でも本当に君がダメって言うなら、もったいないと思ったから」

「そうですよね……」

迷う時間すら与えない言葉のマシンガンに、アタシはもう考えるのが面倒になってくる。段々と顔つきが呆れに変わっていく客を見ながら、どうしてか泣きそうになるのを堪える。

「あの、じゃあ、絶対に他の人に見せたり、ネットとかに上げないなら、あの……全然、いいんですけど」

「本当に? ありがとう」

「あ、でも、顔は映さずにいてくれた方がいいな思うんですけど」

「自分だけで見る用だよ? 大丈夫だって」

客は間髪入れずに立ち上がり、カッターシャツの袖のボタンを外し始める。

「らいちゃん、よかったよ。夢に一歩、前進だね」

明るい言葉ばかり言うもんだから、感覚が[麻{ま}][痺{ひ}]してくるが、今から本当にアタシはハメ撮りを撮らせてしまうのだ。

お母さんの言葉が[蘇{よみがえ}]る。

『女は顔で売れなくなったら、体で売るしかないんや』

アタシは今から夢を得るために、性だけでなく、人生まで売ってしまうのだ。

死ぬ。死んでしまうのだ。多分アタシは社会的に死ぬためのロープに今から首を突っ込む。アタシの足元の土台が蹴飛ばされるかどうかはこの客の機嫌や、本当の人間性に委ねられる。

もうすでに後悔してる。ベッドの高めのピローに頭を預けて、アタシは高い天井を見つめる。シャワーも浴びずに、[股{また}]を広げて、ピピっと機械音が部屋に響いたのを耳にしながら目を[瞑{つぶ}]る。

まだ間に合う。

蹴れ、蹴ってしまえアタシ。

カメラも、客の[股{こ}][間{かん}]も、その誘いも全て蹴ってしまえ。

アタシ、動け、まだ間に合う。

死ぬ気でそいつを蹴り殺せ!

「ほら、声出して」

客の言葉が、ふわふわと頭に響く。

これは、夢だ。

◆

客がシャワーを浴びている。アタシはベッドに寝そべりながら、デスクの上に置き去りにされたビデオカメラや客の私物を眺めていた。

お湯の流れる音はまだ[止{や}]みそうにない。

カメラのデータを消せば、取り付けたコネクションまで消え[失{う}]せてしまうのは明白だ。

ならばもう、アタシはこの現実を突っ切って、本当に芸能の仕事をしてしまえばいいだけだ。むしろ夢のための入り口に立ったのだ。喜ばしいことなんだ。名前も会社も知らぬ自称だけの客だが、まだ裏切ると決まったわけでもない。

今までどんな人間にも悪態をついてきたアタシが、ここぞという時に性善説を頼りに平静を保とうとしてるだなんて、笑える。だけど自分を安心させるためだけに現実を単純に解釈してゆく。

いや、でもそんな現実逃避だけしてるのはダメだ。

せめて、せめて交渉の手段くらいは持とう。

もしも約束を[反{ほ}][故{ご}]にされたら――その時は少しでも相手にダメージを与える手段を持っていないと、アタシは無力のまま食い物にされてしまうだろう。匿名相手の戦いじゃないのだ、今相手はアタシの目の前にノコノコと現れてくれている。いつ敵になるか分からないのなら、敵になった時に備えて武器を持つのだ。

アタシは客のカバンに足早に駆け寄り、財布の隣にあった名刺入れを[漁{あさ}]った。

手癖と育ちが悪くてよかった。罪悪感も躊躇いもなく客の名刺を一枚失敬して、アタシの出張カバンにしまう。

その時、ちょうど客が――いや、MNB放送の国際部部長、[裏{うら}][田{た}]が、[醜{みにく}]いメタボ腹に湯気を纏わせて、汚いイチモツをぶら下げながら浴室から出てきた。

「シャワー浴びなくて本当に大丈夫? て、もう指名時間ギリギリか。ごめんね長引いちゃって」

「いえ」

アタシがしおらしい態度でカーディガンを羽織り、ブーツに足を入れていると、裏田は満足そうに「ありがとうね」と言ってきた。他意がありそうなその言葉に、アタシは少し焦る。

「じゃあ、あの、連絡先教えてもらってもいいですか? その、来週のご飯のために」

「ああうん、えっとメルアドでいい? もうおっちゃんだから、スマホ使っててもラインとか使えなくて」

言い訳がましく呟きながら[濡{ぬ}]れたままの手をカバンに突っ込む。スマホとガラケー二台を取り出して、少し「えーっと」と考えた素振りを見せた後、デスクにあったビデオカメラとドラッグストアの値札シールが付いたままのローションを[除{の}]けて、部屋に備え付けのメモ帳にペンを走らせる。

「はい、メルアド。来週の火曜になるかな。でも前日には連絡するから忘れないでよ。きちんとした格好を用意して、お店には出勤せずに空けといて?」

今のアタシの格好が安っぽいと言外に匂わせて、それでもきちんと二つ折りにしたメモの一片をアタシに手渡してくる。

とりあえず、とりあえずは約束を取り付けた。連絡手段もこちらに渡してきたので、速攻で反故にする様子もない。

……いや、安心はできない。射精した後もこうしていい顔を保ち続けるのは、アタシの逆上を防ぐためかもしれない。まさか目の前で「やっぱり噓だ」なんて言うわけがないのだから。

本当に悪い奴は、いい奴の顔をしている。

「あの、ほんとに、ほんとに信じてますんで、お願いします。アタシ、裏田さんのこと信じて、頑張りますんで」

すると客は「ん?」と言いながら眉を[顰{ひそ}]めた。

「僕、名前言ったっけ?」

◆

あの後、少しアタシのことを[訝{いぶか}]しく思っただろう裏田だったが、「まぁ前も指名してるし、そん時に言ったかな?」と自身で結論づけて終わった。その後、どうやって家に帰って、どうやって寝たか、缶チューハイをたらふく飲んだのでよく覚えていない。

12月12日

次の日、珍しく入った三件目の仕事を終え、残業帰りのサラリーマンに紛れて一社会人みたいな顔して家に帰ると、隣人の男がちょうど帰ってきたところのようで、コンビニ袋片手にそそくさと部屋に入るのが見えた。上下薄汚れたグレーのスウェットの上に、ゴミ袋みたいな黒のダウン、脂ぎったファー。中学生みたいな格好をした、アタシより恐らく年下のガキ。

アタシは部屋で独りぼんやりとしていることに耐えられる気がせず、夜の十一時を過ぎていたが、部屋に戻る前にその男の部屋の戸を叩いた。

「なんですか……」

扉も開けずに警戒した様子で声だけ返してくる。初めてきちんと声を聞いたような気もする。向こうから挨拶をしてこない人間だったので、ずっと無視していたから。

「いや、ちょっといい? あんた、パソコン持ってるでしょ」

「まぁ、……え? 貸さんけど?」

「いやちょっと、友達が困ってて。人のパソコンになんか、データとかパクられた? みたいで」

「はぁ……」

「そういうのって……ハッキングして消したりできんもんなん?」

「……できひんでしょ」

もちろん、そんなことは分かっていた。アタシだってバカじゃない。

しかもただ家でパソコンをいじってそうな、オタクっぽい見た目ってだけの得体のしれない人間に、アタシは一体何を期待して問いかけたんだろう。

「まぁ、そうやんな。ごめんな、ありがとう」

アタシはそう言って自分の部屋の扉に[鍵{かぎ}]を差し込んだ。返事はもう無かった。

それから一睡もせずに、コンビニで吸いもしないタバコを買って、中津のタワマンの[麓{ふもと}]にある公園で早朝に一服した。ラブホのライターで火をつける時、ギザギザの回す部分が固くて、ちょっと手が震えた。

[懐{なつ}]かしい香りが、鼻を通り抜けてからようやく克明に分かる。タバコらしい香りだと。子どもの頃からずっと近所のババアが営むタバコ屋に買いに行かされた銘柄だった。母親はこれを何年吸っていただろう。

きっと殺されてなければ、肺がんにでもなって死んでいたよと、馴染みだったらしい母親の店の客が葬式で言っていた。

「ひさぎさんみたいになるなよ」と、母親の名前を出して、アタシに[弔{とむら}]い酒を[注{つ}]ぐ[喪{も}][服{ふく}]の知らない男を思い出す。

でももうアタシだって、ろくな死に方なんてできない気がしてる。

◆

12月13日

あれから二日[経{た}]った。あの日の裏田とのことを思うと[未{いま}]だに[動{どう}][悸{き}]がする。二日しか経ってないと言うべきだろうか、それとももう二日も経ってくれたと言うべきだろうか。

裏田からは連絡がない。当たり前だ。来週の火曜日までにはまだ五日もある。ただメールが来るのを待てばいい。メルアドを[貰{もら}]ってから、すぐにアタシは自分からメールを送り、約束のことを明らかに文章に残しておいた。しかしその返事は来なかった。メールが届いているかどうかも分からない。

アタシは不安に駆られ、今日の出勤をサボった。予約が一件入っていたが、昨日に三件指名が入ったおかけで、なんとか財布には四万円前後の金が入っていたから、今は生活よりも心のケアを優先した。

◆

アタシは昼過ぎの[中{なか}][之{の}][島{しま}]にいた。

辺りにはタワマンやオフィスビルが立ち並ぶ。[土{と}][佐{さ}][堀{ぼり}][川{がわ}]と[堂{どう}][島{じま}][川{がわ}]を繫ぐモダンな造りの石橋から、裏田の職場を見上げた。ビル風が吹き[荒{すさ}]び、川のドブの匂いを吹き流し、アタシの体ごと倒しそうになる。

真っ青な空に突き抜けるように、他のタワーマンションよりよっぽど立派な建物がそこに[聳{そび}]えてあった。

MNB放送大阪本社のビル、ここの中で裏田が働いてるんだと、名刺にはっきり書かれていた。

なんでここに来たかというと、分からない。[強{し}]いて言うならいてもたってもいられなくなったから。

アタシは必死だった。死に物狂いで自転車を[漕{こ}]いで、この場所まで駆けつけた。

コンビニで買ったストロング[酎{ちゅう}]ハイを飲んだ昨夜は全能感に包まれて、

「アタシは運がある方だから大丈夫」

「アタシは他の奴とは違うから何も悪いことが起きずに成功できる」

「よしんば裏切られて約束を反故にされようが、動画を流出させられることはないだろう」

「動画が出回っても、こんなハメ撮りなんてTwitterでも毎日流れてる。すぐに世間の記憶からなくなる」

と、楽観的に考えることができて、どのように物事が転ぼうが、いいような気すらしていた。そのおかげでアタシは気づいたらスマホを片手に眠ることができていた。

なのに頭痛と吐き気とともに起床すると、昨日の強気な気分の波がスーッと引いていき、途端に体が、指の先の方から寝汗とともに冷えていった。

一度も調理場としては使ったことのないキッチンのシンクにゲロをぶちまける。シンクの丸いタイルに沿って流れる液体を、胃酸の鼻をつく臭いを[嗅{か}]ぎながら眺める。

二日酔いで痛むアタシの頭を占めるのは、どう[足{あ}][搔{が}]いても取り返せないアタシの失態とアタシの人生の[蹉{さ}][跌{てつ}]。

仮にこの先どんな幸せを摑もうが、どんな成功を収めようが、ハメ撮りという[暗{あん}][澹{たん}]とした事実の、その影に[怯{おび}]えながら生きなきゃならないという絶望感。

死んでしまったんだ、アタシの人生が。

大正モダンな建築物の陰で、角のガラスが割れたスマホを取り出し、ささくれのような破損部分を爪でカリカリして遊ぶ。カフェを探そうとするも、安いキャリアで契約したスマホじゃ、通信制限でろくにマップも開けない。この近くにはオムライスが1400円もするぼったくりの店しかないのか、見える範囲にアタシの居場所は見当たらない。しょうがなく自転車を[停{と}]めて、土佐堀川の[中{なか}][洲{す}]にある芝生にそのままケツを置く。

「あ、」

アタシは歩きながら電話をするビジネスマンに気づいて、ある方法を思いつく。

裏田の部署に電話しよう。そこで裏田に繫げてもらって話せばいいんだ。

内容は何だっていい。とにかくアタシが裏田の近く――場所だけじゃなく、裏田の人生に接近していることを分からせてやればいい。

お前もアタシと一緒で後戻りできない道に来たんだと、[仄{ほの}]めかす。

もしアタシを裏切れば、すぐに職場にカチコんでやるよ。裏田って人間は風俗嬢を[脅{おど}]しているんだって叫んでやる。それで仕事も家庭も[滅{め}][茶{ちゃ}][苦{く}][茶{ちゃ}]になればいい。

それに仮にハメ撮りを流出でもさせてみろ、アタシは本当に失う物がない人間として完成される。そうなれば[惨{みじ}]めったらしく耐え忍んでシクシク泣いてるだけの可愛い被害者として生きることもない。

喜んで裏田を殺してやる。

今から恩を受けて、世話になるかもしれない裏田にアタシはすでに憎悪を燃やしていた。当たり前だろう。本当に夢見る人間を応援したければ、ただ芸能事務所に紹介するだけでいいのだから。奴がアタシにしたように、相手の方が立場が弱い状況に持ち込まないと気が済まない。

アタシは早速『国際部』直通の番号に電話をかけた。

数コール後、電話が繫がり、アタシは、

「裏田さんはいらっしゃいますか? お忘れ物がございまして、新大阪の料亭の者です、とお伝えいただけますでしょうか」

と伝えた。

裏田は現在席を立っているとのことで、後でかけ直すよう取り次いでもらった。

数十分が経った。コンビニで買ったホットのペットボトルの緑茶で暖を取りつつ、気晴らしに中之島を散策する。アタシの不安は少し和らいで、むしろ自信すら取り戻しつつあった。一時は死を織り込んでこの先のことを考えていたというのに、もう晩ご飯のことを考えている。すると、スマホに着信があった。さっきアタシがかけたのとは違う番号だった。

「もしもし」

「……らいちゃんだよね、どういうことかな」

「えっと、メール、返事がなかったので」

「なんで職場にかけてきたの? ていうか何で知ってるの?」

「裏田さん、仕事のこと言ってましたよ。アタシ、それ覚えてたんです」

「……チッ、はぁ〜〜……本当にいらない噓つかないでよ、名刺でも見たか、それか盗んだかしたでしょ。考えられないね」

アタシは電話越しの裏田の心底呆れて物が言えなくなる表情が想像できる。裏田の革靴の歩く音だけが響いた。人気のない場所で電話しているのだろう。

「盗んだんじゃなくて、見たんです。その、裏田さんのカバンを倒した時にポロッと出てきて」

「はいはい、もう噓つかないで、怒るよ僕。はぁ、本当に、はぁ……何で信じて待ってられないかなぁ? そういうことされたら困るし、紹介もできなくなるよ?」

「いやそれは困ります」

「困るのはこっちだって分かんない? あのさぁ、手癖悪くてストーカーまがいのことしてくる子を応援しようと思う? 噓ばっかつく子を信頼して紹介できる? そういう気すら失せてくるよ、本当に」

「……」

アタシは思わぬ展開に直面し、動悸が激しくなる。

裏田が[狼狽{うろた}]えると思っていたのに、アタシの首を絞めつけることになってしまった。

今までのおっさん客たちは、客なのにアタシにペコペコと頭を下げて「こんなおっさんでごめんね」と謝ってくる奴らが多かった。アタシは股さえ開けば、金をもらう立場なのに媚び[諂{へつら}]ってもらえて、正直風俗の世界が居心地いいと思うことすらあった。もちろん高圧的な奴もいるけど、そんなのヤクザの名前を出せば楽勝だった。アタシは色んな意味でおっさんをナメていたんだ。

だけど、裏田は違った。いや裏田も真剣だからこそ[豹{ひょう}][変{へん}]したのだ。

自身の首元にまで差し迫る脅威を、その火の粉を全身全霊で振り払おうと思っているのだ。だからこそ威圧するし、本気で[激{げっ}][昂{こう}]する。

裏田の荒い鼻息でアタシは頭が真っ白になっていたが、泣きそうな自分の顔を叩いて気合いを入れ、話を切り返す。

「……そうですね、見ました。でも信頼できへんのはそっちもやろ」

「は?」

「自分から名前も言わんし、連絡もよこさんとかナメてるやん」

アタシは勢いに任せて、いつもの口調で投げかける。

「お前ハメ撮りしといて、やっぱり芸能界の話無しとかほざいたら許さんからな、アタシのこと気に入ってるヤクザに言うぞ、職場も名前も」

「ふっ、何それ脅迫? 噓でもヤクザとか言わない方がいいよ。逮捕されたら嫌でしょ?」

小馬鹿にしたような裏田の言葉で頭に血が上る。表情も手にとるように分かる。アタシの夢を馬鹿にした、小六の時の担任と同じ、値踏みし切ったクソ男の顔。

「じゃあアタシの手で、自ら殺したる。殺されたくなかったらハメ撮り消して、そんで料亭にアタシを連れていけや」

アタシは後戻りも関係修復もできないことを勢いで口走るが、だけどアタシが本当に心の底から安心して、今まで通り生きるにはこの方法しかないと、言ってから自覚した。

「じゃあ、一旦、考えさせてくれるかな?」

「あ?」

とアタシとは反対に、淡々としつつも[毅{き}][然{ぜん}]とした態度で返す裏田は、

「ちょっと色々考えさせてくれる? まだ仕事あるし」

「待てやボケ、来週の火曜は」

「それも考えさせて」

「[有{う}][耶{や}][無{む}][耶{や}]にして逃げるつもりちゃうやろうな。それか弁護士か警察とか行くつもりか? 殺すぞボケコラ」

アタシは思いつく限りの牽制を投げつけて、考えうる裏田の策を潰そうとした。

だけど裏田は、諭すように、焦燥に駆られるような素振りも見せない声色で、

「一旦、切るよ」

と言って、一方的に電話を切った。

アタシは物事が取り返しのつかない段階に、本当の本当に入ってしまったのかもしれないと焦る。熱々に燃えたぎったスマホを耳から離し、脇汗が垂れるのを感じる。

これから一体、どうなってしまうのだろう。

夕日がビルの下に溶けていく。街が少しずつ明かりの[灯{とも}]ったビル街に変わりつつあるのと同時に、アタシの心は真っ暗な奈落に落ちていく。MNB放送のビルからもスーツを着た社員らしき人々がチラホラと出てゆく時間になっていた。[京{けい}][阪{はん}]の駅の方へ川に沿って人が流れる。

もう年の瀬だから、夜が早い。

アタシはそのビルの足元を、対岸の芝生から川を挟んで呆然と眺めていた。

これからどうしようと、初めて自分の人生のこの先について真剣に考え、景色と化した人々にすら何も感じなくなっていた時。

タクシーに乗り込む、裏田が見えた。

◆

「ちょ、あのタクシー、追って! はやく! いや、それじゃない、いま信号待ちで一番前におるやつ!」

アタシもすぐにタクシーに乗り込んで、初めてドラマみたいなセリフを言った。少し興奮したが、アタシのテンションはギョッとするタクシーの運転手を置き去りにしていたようで、ゆっくりとタクシーは前進を始める。

幸い、裏田はこちらに気付いていない。それどころか尾行を気にする様子もない。当たり前か、アタシは電話しただけに過ぎず、まさか会社の前まで来ているとは思うまい。

にしてもタクシーでどこに向かうつもりだろうか。自宅ならば、それはそれでこちらも好都合――いや、かなりラッキーだろう。脅迫や交渉に使える材料は多い方がいい。

どこにでも行くといい。アタシは一昨日昨日と稼いだから、軍資金はたくさん持ってる。走れタクシー、あの男を追いかけろ。前のめりで運転手を揺さぶる。

「お、お客さん、分かりましたから、落ち着いてくださいよ」

「じゃあはよ。五車線もあるんやからもっと追いついて! ノロノロ走ったらあかんでおじいちゃん、あ、でも真後ろはあかんで、これ尾行やから」

白髪の眉をこれでもかと[吊{つ}]り上げ、バックミラーでこちらを確認する運転手。ジジイのくせに何を[芋{いも}]ってんだ。

「いいからちゃんと追って、どこまでもな。お金はあるから」

アタシは後部座席に頭を預けて、身をずるずると下ろして運転席の背後に隠れる。

あ……自転車をうっかり中之島に置いてきてしまった。そこまで気も回らなかったし、あの千載一遇のチャンスでは自転車の置き場所も事情ももうどうでも良かったから頭からすっぽ抜けてたな。

だけどまぁ、うちのアパートの前に置いてあったオタク男のやつだからいいか。

◆

着いたのは[阿{あ}][倍{べ}][野{の}]だった。夜の街に[赫{あか]}[赫{あか}]とした下品なネオン、黒いキャンバスのような夜空には突き抜けるようにあべのハルカスが伸びる。

その喧騒からすぐに街の外れに向かい、裏田はタクシーを止めた。恐らく分譲の、高級そうなマンションが並ぶ。だけどその通りを一本挟むと汚らしい商店街と、飲んだくれの汚い格好のおっさんたち、中国人の女がやってるガールズバーと、暖を取ろうと[彷徨{さまよ}]うホームレスが車内から見えたが、アタシはすぐに裏田の乗るタクシーに視線を戻す。

「もういいですか?」

「え、ああ、はい、なんぼなん?」

メーターを見れば料金は4000円ちょっと。クソたけぇ。ムカつくからくしゃくしゃの千円札で支払って、タクシーを降りた。

裏田はマンションの方へととぼとぼ歩く。周りを警戒する様子もなく、街灯も車通りも少ない路地ではその姿だけがずっと先に視認できた。

幸い、マンションには外を囲う外壁や門も無く、すぐに住居者用の駐車場に通じている。車が進入できないようにチェーンゲートが張られているが、ただの歩行者はマンション下のエントランスまでは入れる造りだ。オレンジの蛍光灯が灯る外廊下は、遠くからでも誰がどこを歩いているかも確認できる。きっと造りが古いのだ。今の時代、こんなもんじゃ性善説を頼りにしてるとしか思えない。内廊下で、コンシェルジュもいて、塀ででも囲んでおかなければ。アタシみたいな執念深い人間なんてたくさん生まれる世の中なのだから。

裏田がエントランスに吸い込まれ、一分後にはマンションの外廊下を歩いているところまでしっかり見ることができた。その時のアタシの胸は、案外落ち着いていた。

八階、右から数えて七番目。スマホを握りしめてはいたが、目にその景色を焼き付けて覚える方がいいと思い、目を逸らさずに見つめていた。

運だ。裏田と出会った時に摑んだものは悪運も良縁も一緒くたにしたもので、今ここで尾行に成功したことは良運、それだけに過ぎない。

なんの考えもなく、尾行能力もないアタシがここに行き着いたのも、裏田が名刺を持ちながらデリヘルを呼ぶような、風俗嬢に職場を特定されるような、そして特定されたと知っているのに警戒もせずに家に直帰するような間抜けな人間だからに他ならない。

今からが、これからがアタシの正念場で、戦いの始まりだ。

この脅しのネタは決して無駄にはできない。

無い頭を、足りない知能を働かせて、やるしかない。

◆

12月14日

アタシはその日も仕事を休んで、[天{てん}][王{のう}][寺{じ}]に来ていた。

裏田の住むマンションにたどり着くと、昨日とは違った明るい景色が眼前に広がっていた。初めてマンションの色が少し青みがかっていたのだと気付いた。

だけど網膜に張り付いた目的地は、決して[霞{かすみ}]もかからずそこにあった。

住人がエントランスを出てきたのに便乗してマンションに入り込み、監視カメラを警戒して階段で八階まで駆け上がる。天王寺の――いや[西{にし}][成{なり}]の方を望める外廊下を歩いて、アタシはゆっくりと七番目のドアを目指す。眼下には有名な[遊{ゆう}][郭{かく}]のある[飛{とび}][田{た}][新{しん}][地{ち}]が敷かれている。

嫌な景色だ。[淫{いん}][靡{び}]な街も、昼間に見るとあっけない。古びた住宅地のよう。

アタシのこと面接で落とした店はどこだったっけ。

表札には807号室、URATA。

それを確認すると、次にアタシはもう一度エントランスまで向かう。人感センサーのあるオートロックの扉だけがアタシに反応して[虚{むな}]しく開く。誰もいないことを確認して807号室のポストをこじ開けようとした。

しかしダイヤルキーを適当に回しても空回りするばかり。ポストの挿入口から手を突っ込んでみても、郵便物を取り出すことができなかったので、アタシは諦めた。

裏田が恐らくは家族――嫁やガキと暮らしているんじゃないかと思って、個人情報を手に入れたかったのだが、そう簡単にはいかないか。

独身の男ならば、仮に風俗嬢が職場に押しかけてこようが、ハメ撮りを撮られたとアタシが告発しようが、証拠は向こうの手元にしかないのだから、頭のおかしい女にひっかかり[痴{ち}][情{じょう}]のもつれが職場にまで及んだくらいの失態で終わってしまうだろう。若くて馬鹿な女と遊んだ、男らしい失敗。それで終わりだ。

だから今のところ、映像が向こうにある限り手も足も出ない。全てが向こうの有利な条件で話が進むはずなんだ。

――既婚者で、[仲{なか}][睦{むつ}]まじい家庭があるような、守るものや居場所がある人間以外は。

アタシは確信にも近い気持ちでここに来ている。向こうが何をしでかすか分からないのは確かだが、こっちがさらに武器を集めることができるのもまた確かなんだ。

少しでも知りたい。家族構成、金融情報、人間関係――何か一つでも。

そんなこんなでポストを女の力でこじ開けるのは無理だと判断して、アタシは一旦敷地外で時間を潰すことにした。

どこか立ち飲み屋に行こう。そこでアルコールをチャージして、それから考え直そう。

◆

『[覚{かく}][醒{せい}][剤{ざい}]を居酒屋で売るな』

そんなトタン看板を掲げた居酒屋で、汗臭い作業員の格好をした男とホコリくさい外国人の間をかき分けて、狭い店内の奥に入り込む。

「ビール」

とアタシは値段を見ながら注文する。

すぐに出された中瓶のビールを受け取って[呆{あっ}][気{け}]に取られる。500円で生でも小瓶でもなく中瓶なのかよ。いいな。

今在籍している店を辞めたら、こっちに引っ越してきてミナミの風俗に行ってもいいかもしれないな。この町は気楽すぎる。アタシの性や財布感覚に合うのかもしれない。

そもそも、今の住処は不便だ。川を越えなきゃ出勤できない。どうしてそんな場所を職場に選んだかと言うと、梅田で仕事をするのが嫌になったからだ。

当時働いていた梅田――[兎{と}][我{が}][野{の}][町{ちょう}]の風俗で、同僚の女がアタシのことブスだと掲示板に書いてるくさかったから、勤務終わりに店の裏のラーメン屋の前でボコボコに殴ってたら、本当にその子のバックについてるヤクザが出てきちゃったことがあった。[裸足{はだし}]で[曽{そ}][根{ね}][崎{ざき}]警察署まで駆け込んだっけ。

――二度とこの街で仕事できると思うな。

たった二人のヤクザの男、いや年齢的にも若かったから半グレの、末端の中の末端だろうけど、そいつらはそう吐き捨てて警察署の前で[踵{きびす}]を返した。

アタシはこれ以上自分の顔に傷を作りたくなかった。物理的にも、評判的にもだ。だからはるばる新大阪まで勤務地をずらしたのだ。

ちなみに顔の物理的な傷って、ニキビ痕だ。アタシは勝てる相手にしか喧嘩を売らないし、不意打ちで一発入れたら速攻逃げるから、あんまり殴られたことはない。

「姉ちゃん、今から出勤かいな、おっぱいでかいなぁ!」

きったない顔した歯無しジジイが、どて焼きをつまみ始めたアタシに言い放ってくる。

「でも顔イマイチやし、あれか、若いけど[妖{よう}][怪{かい}][通{どお}]りでカラダ売っとんのか? ガハハ、おっちゃんと一発やろうや、なぁ。指名するで!」

「うっさいわハゲカスジジイ、黙って[早{は}]よくたばれ」

アタシが言うと、奥の方にいたもっとハゲ散らかした無口な店主は顔を逸らし、他の客が「おおっ」と歓声をあげて、面白そうな掛け合いが始まったと[囃{はや}]し立てるように視線を送ってくる。言われた当人のジジイは何が面白いのか天を仰ぐようにして笑っていた。

「若いのに威勢いーな! 焼酎[奢{おご}]ったる!」

「はぁー? マジ? いいん?」

逆に気に入られるものなのか。アタシはますますこの町が気に入った。

◆

少しほろ酔い気分になってから、店を出る。

ジジイたちから二軒目に行こうと誘われるが、本来の目的を忘れないうちに断った。

まったくと言っていいほど打開策が浮かばないまま、酒を三杯飲んだ。自分でもなにをしているんだと情けなくなるが、だけどまぁどうにかなると思えるようになった。ただの気の[昂{たかぶ}]りだが、冷静に考えるとこの一連の騒動の着地点が見えてきた気がする。

今更だがスマホを取り出してマンションの外観を撮影した。これで『自宅の住所』を押さえた。これさえあれば『もうお互い痛み分けで、この程度にしときましょうや』って結末を迎えることもできるかもしれない。

向こうだってリベンジポルノを望んでるわけではないだろう。それをすれば法に触れる状況を自ら生み出してしまう。

それにアタシのストーカー行為が加速すれば、恐れをなして警察に相談しに行く可能性もある。その場合は自分の潔白を主張するためにもハメ撮りを消すかもしれない。それなら好都合。女のストーカーなんて痴情のもつれで済まされ捕まりゃしないし。

どっちに転んでも冷静になれば、アタシの有利な勝負だったんだ。だってそもそもアタシの方が失うものが無いのだから。アタシの強みはそこなんだ。裏田ほど生きてない。それが長所で、それがつけ込まれた部分なんだけど、無敵の人間になる覚悟がなかっただけで、アタシは無敵になれる側の人間だった。

ニュースでもよく見る、「死ぬつもりだったから誰でもよかった」と言って人殺しする人間。アタシも一歩踏み込めば、それになれてしまう。自覚すると虚しく、悲しい。

だけどそれが事実だ。

さぁそうなれば、あとはダメ押しで裏田の部屋の扉も写真に収めておこうか。お前の部屋まで把握してるぞと示した方が、揺さぶりをかけられるだろうし。

アタシはまたもマンションに侵入する。一時間半に二度もアタシみたいな頭のおかしい部外者に入られるオートロック付き分譲マンション、買い手がつかなくなるぞとほくそ笑み、八階まで向かった。

階段をゆっくり上ったものの、酒が回ってかなり息が切れた。吐きそうにもなったが、せめて一階にあった共用部の茂みに吐こう。そう思いながら急いで裏田の部屋に向かう。廊下の先に住人がいたが、まぁ気にせず写真だけ撮って帰ろう。それさえ済ませば、もうここには来ることは無いだろうから、と強気に廊下を行く。

しかし住人の女とすれ違った途端、

「……どなた?」

と声がこちらに飛んできた。

アタシが807号室の前でぎくりと肩を強張らせていると、ツカツカと通り過ぎたはずの女の足音がこちらに向かってくる。今ちょうど出てきた女は、807号室の住人だったようだ。意を決して顔を横に向けると、裏田くらいの年頃の、中年の女が視界に入った。

「うちに用?」

落ち着いた様子で、でも堂々と、覇気のある言いぶりで、こちらににじり寄る女。その[貫{かん}][禄{ろく}]と、覚悟が決まったようなその態度に、アタシは[気{け}][圧{お}]される。

アタシの目の前、すぐそばに来ると、女は鼻で笑った。それから小声で、

「あの人の女やろ? 度胸あるやん、うち上がりぃ」

[顎{あご}]で、807号室を指した。

◆

「[烏{ウー}][龍{ロン}][茶{ちゃ}]でいい? [家{うち}]の手作りのやけど」

「え? はい、まぁ、なんでも」

状況が理解できずに、流れで部屋に入ってしまった。人の家の匂いは風俗の出張でもよく嗅ぐが、どこもなぜか気分が悪くなる。

「それで、どこの子なん? えらい若いようやけど、関西の子?」

「はぁ、まぁ、大阪です」

「そうなんやね、あの人、よう東京にも行くから」

アタシはリビングのデニム生地のような硬いソファーに座らされて、お茶をもらった。この意図不明な女に恐れをなして、一口も飲めずにグラスを目の前の低いガラステーブルに置く。

「あれやろ、嫌なことされた子か、それかなんか『とられた』子なんちゃうん?」

「え?」

「うちの[旦{だん}][那{な}]、趣味悪いから。あ、そういう意味ちゃうで、女の趣味とかちゃうよ? あっちの趣味、つまりセックスの」

「あ、」

アタシは声を漏らした。

「ビデオ撮られたんちゃうの? 芸能界デビューさせたるとか言うて」

突拍子もない本題に、アタシは何も言えなくなった。

どうして。

どうしてこの女――裏田の嫁は、知ってるんだ。

「なんで知ってるんですか、見せられたんですか」

「まさかぁ、あの人は隠してるよぉ」

「んじゃ奥さんも撮られて脅されてるとか」

すると女は吹き出す。

「やめーや、あんた、おもろい子やなぁ。んなわけあらへんでしょ」

女はリビングから別室の扉をチラリと見る。

「あの人の部屋。まー散らかってるし、いろんなもんあるんやけどな。きっとあんたがこの家を特定できたように、あの人は詰めが甘いし、脇も甘いんやわ。仕事はできるみたいやけど、ほんと……仕事だけでねぇ、家のことはからっきしやし、悪いこともようできん人なんやわ」

女はさらに不敵に笑った。

「いや、ごめんな。悪いことできるんやけどな、やってもすぐにバレるって意味やね。だから私は知ってるねん。あの人が外で浮気して、セックスしてはそれを撮影してコレクションしてること。見てみる?」

アタシは首を横に振った。

「じゃあアタシのも……」

「さぁ、あるんちゃう? 私も何度か確認したことあるけど、長いから全部は見とらんし、顔までは覚えとらんわぁ。股間と胸ばっか映ってるしね」

「じゃあなんでアタシが旦那さんの、買った人間だと分かったんですか」

「身なり。あとはガサツな歩き方。水商売の子とは違う、ドタドタ歩くところとか風俗の子丸出しやで。ここのマンションに似つかわしくないし、それにここの階の住人くらい誰が住んでるかみんな知ってるわ。主婦ナメたらあかんで」

目を据わらせて言うもんだから、アタシは圧倒される。なんというか今まで会ってきた人間の誰とも違うキマり方だ。

「せや、きっとあんたの用って、いい用じゃないでしょ?」

「え?」

「大方、好意を持ったとか、会う約束してるとかじゃないんやろ? もしかしてあの人のこと殺しに来たとか?」

相も変わらず笑顔で冗談めかして言うが、そんなこと思いやしないし、思っていても言うわけがないだろう。逆にこの人にアタシが殺されてしまう、そんな気すら本気でしてしまう。

「なんというか、話がしたくて。その、本当にちゃんと芸能界に口を[利{き}]いてくれるか心配になって、それで」

「ふっ、」

「?」

「ふ、はははは! いや、そんなん無理よ、たかがテレビ局のデスクの人間に、ましてやあんな人間に、そんな権力も、コネもあらへん。[常{じょう}][套{とう}][句{く}]や、弱い人間を食い物にする男の決まり[台詞{ぜりふ}]やで。全部噓よ、あんな奴の言うことは。お嬢ちゃんも若いなぁ、ほんと」

アタシは目の前でアタシも裏田も共にバカにしたこの女の笑い声が、別に嫌ではなかった。なんとなく漠然とした悔しさや苛立ちも湧いてきたが、でもどうしてだろう、味方な気がしたし、ほっとした。ここまで聞けたなら、この女を通して裏田の前で全て明らかにして事の[顚{てん}][末{まつ}]を迎えれば良い。この女は、アタシの味方ではないかもしれないが、裏田の敵ではあるのだから。

「じゃあ、アタシ完全に騙されて撮られた被害者です。その、SDカードとかカメラ、渡してもらってもいいですか」

「ええよ」

いいんだ。アタシは心底ほっとした。なんだ、これで解決じゃないか。

「ただ、夜でもええ? あの人の前で確認してから。その方があんたも安心やろ」

「え、まぁ……そうですけど」

「ほんだら夜、またここにおいで。下で807……ってもう部屋番は知ってるか、それを押してくれたらちゃんと開けて待ってるから。おいで、絶対やで」

また[一{ひと}][悶{もん}][着{ちゃく}]――というか[修{しゅ}][羅{ら}][場{ば}]を見ることになりそうだが、なんとなくこの女は安心できる。裏田が逆ギレして激昂しようが叩きのめしてくれそうな貫禄もある。

というか旦那が浮気して、そのハメ撮りが家にあって、ましてやヤッてた女が家に来ている(それもストーカーまがい)というのに、アタシを責める様子もなく、[狼{ろう}][狽{ばい}]する様子もない。

この女は、この日を覚悟して待っていたのかもしれない。

そして12月14日というこんな年の瀬に、もしかすると夫婦の終わりを、離婚[沙{ざ}][汰{た}]を目の前で見るかもしれない。そう思うと、まだアタシのハメ撮り問題は何も解決していないのに、気持ちは全て終わった後かのように軽くなって待ち遠しくなった。今から訪れる、人の不幸が。

◆

裏田の家を出てから少し歩いて、天王寺方面の繁華な辺りに逃げ込むように向かった。

近くのショッピングモールの大きな窓からハルカスの足元を運行するちんちん電車を眺め、ぼーっと無為に時間を過ごした。

ショッピングモールのフードコートは好きだ。食いもんは安いし、何をしていても、どれだけの時間いても怒られない。店内BGMとどこかの店の鉄板の上で物が焼ける音だけが響いていて、心地がいい。

そろそろ夜が来る。巡回してる警備員が何度もアタシを嫌な目で見てきたから、苛立ちながら席を立った。

◆

マンションに着くと、昨日見たオレンジの[灯{ひ}]が広がっていた。八階は建物の中腹あたり。高さのわりに空までが近く感じる。そして高台になったこの土地の端まで広がるマンション群が、坂を下って底に集まる風俗街の汚い街並みを見下ろしている。人が生きるのはこの高台だけだと主張するような、断絶した土地のありように、虚しい闇を感じた。きっとこっち側には多くの普通の人間が住んでいるのだろう。アタシみたいな人間は部外者だと言ってのけたあの女の言葉を思い出す。

さっさと目的を済まそうと、足早に廊下を抜ける。

オートロックの扉に備え付けてあるインターホンで807を押すと、無機質な呼び鈴が二度ほど鳴った後、昼間の女の声が聞こえた。

「はーい、どうぞ」

同時に扉が開いたので、アタシは中に入って今度はエレベーターに乗った。思えばエントランスにも、郵便受けの並んだホールにも監視カメラはあったから、エレベーターの監視カメラを避ける必要はなかったのだ。アタシも裏田のことを言えない、間抜けな人間なのかもしれない。

八階にたどり着くと、廊下から夜の飛田新地が見えた。悔しいけれど今日はちょっと綺麗に見えた。部屋に着くと、アタシはインターホンを二度鳴らす。店での癖だ。だけどこれで裏田はアタシが来たんだと覚悟を決めたことだろう。

「はい、さっきぶりやね。どうぞ」

迎えてくれたのは女だった。やけに嬉しそうな、そして優しい声色をしていた。怖さすら感じた。爆発する予兆のような、潮の引き際のような静けさ。

本日二度目の訪問で、迷いなくリビングの方へと足を進める。そこに通じる扉を開けると、エアコンの[温{ぬく}]い風と共に、昼間アタシが座っていたソファーに、背中を丸めて座る裏田がいた。

「ら、……やっぱり」

裏田の顔は、くしゃくしゃだった。泣く前なのか、怒る前なのか予測もできないが、でもとにかくみっともない表情でこちらを見て立ち上がった。アタシは身構える。

「……返して、カメラ、もう全部いいから、仕事もいいから、返せよ」

アタシが先んじて伝えると、裏田は「あ……」と目を落として押し黙る。

何を今更、しおらしくしやがって。嫁の前では若い女に高圧的になれない情けない人間だったか。

アタシは嫁がここにいるという安心感――この場にいるだけじゃない、こちら側にいる、つまり裏田を劣勢に追い込むキーパーソンとして存在してくれていることを確信し、勢いづいた。

「ほら、早く、もう早くしてや、ほんま」

裏田は、覚悟が決まったのか、あとはもうどうにでもなれといった顔付きで、無言のまま自分の部屋の方へと足を進めようとした。アタシはようやく解決すると思って、ホッとして下を向いた。

その時だった。

視界の先にあった女の足が、急いだ様子のすり足で前方に消えた。

ゴツン。

と、音が耳に届いた。それは硬いものと硬いものが衝突したような鈍い音。一瞬、フローリングに花瓶みたいな重たい陶器を落としたのかと思った。しかし顔を上げてみると、嫁の背中越しに裏田が倒れ込んだのが見えて、そこでまた鈍い衝突音が床に響いた。

何があったのかとその場から体を傾けて覗き込むと、裏田の嫁の背中の先に隠れていたものが見えた。

バーでよく見る綺麗な深い青い色の酒瓶だった。表情を窺う前に、アタシは察した。

青い酒瓶には見るからに真新しい血液が付着していて、いや、フローリングの上にも血の飛び散った跡があった。そして裏田が[呻{しん}][吟{ぎん}]しながら、声にならない声を出しながら、噓みたいに芋虫のように動いた。

そこを目掛けてもう一発、女が酒瓶を振り下ろした。

ズゴンと音がした。今度はよく分かる。あれは[頭{ず}][蓋{がい}][骨{こつ}]と酒瓶ほどの鈍器がぶつかった時の、体の内に響く骨と肉の悲鳴なんだ。またも狙われたのは頭だったようで、頭が一度フローリングをバウンドした後、ぐったりとした後頭部が床に沈んだ。

そしてもう一発――いこうとしたところで、握力の限界か、持ち方のせいか、それとも血液で滑ったか、振りかざした手から酒瓶がすっぽ抜けて、天井に大きな音を立てながら衝突した。

なんだか、現実の出来事じゃないみたいで、子どもの喧嘩よりも茶番に見えた。体が動かず、悲鳴すらあげられない。「うぉ」と小さく驚くばかりで、アタシは呆気に取られてしまった。

でももう充分だった。

裏田は静かになった。頭は真っ赤なものに包み込まれて、見慣れない[見{み}][栄{ば}]えをしていた。後頭部と血の染みたカッターシャツだけが見える。アタシの足は動かなかった。女がそのまま何もせずに裏田の体を見つめていたから、だからアタシには危害が及ばないとなんとなく思って、つられてただ見ていた。

「あんたも」

「……え?」

聞き返すと、唇から血の味がした。返り血がここまで飛んでいたのか。

「あんたも共犯者やで」

「……ちゃいます」

アタシが[嗄{か}]れた声でそう伝えると、無視して床の瓶を拾い上げて、女はこちらを見ずに、

「私のこと手伝い。もう、戻られへんで」

と、疲れ切った表情で、ため息混じりに言った。

◆

アタシは言葉を失った。

人の死は、呆気ない。それ以上なにも感じなかった。せいせいしたとも思わないし、同情心も湧かない。ただ少し気分が悪くなった。初めて人の死ぬところを見たから。母親の死体とは違った。いきなり目の前で死んで、噓みたいに生き物じゃなくなった。

心に浮かぶのは、ただ死は怖いものだ、とか、痛いことは嫌だとか、そういう自分本位な漠然とした恐怖心だけで、なんというか人の死というものになんの道徳心も抱けなかった。アタシはこの先、警察や何かもっと怖い大人に怒られたりしないかだけが気がかりだった。目の前の死体よりも、先行きの見えない今後だけが怖くなっていったのだ。

二人で力を合わせて大きな透明の袋で裏田を包むと、家具が入っていたらしい大型の段ボール箱にずり入れた。それからてこの原理で台車に箱を載せる。

「じゃ、ちょっと洗面所で血だけ拭いてくるから。あんたもタオルいる? あったかいの、冷たいの、どっちがええ?」

女はそんな風に気遣いを見せるも、アタシの返事を待たずに洗面所に消える。

洗面所からは[水{みず}][飛沫{しぶき}]の音。どうしてかアタシはそれをぼーっと聞いていた。

二人で確認し合いながら付着した血液を拭くと、台車を押して部屋を出た。廊下の僅かな段差ですら、ガタガタとけたたましく音が響く。それは外の果てまで響いて、夜空にも届くようだった。それに死体が載っているとは、誰が思うだろう。

「大丈夫ですか」

アタシが聞くと、

「大丈夫じゃないから早く行くんやで」

と女は言った。女は家の中とは打って変わって、廊下では苛立ちを見せていた。

駐車場に着くと、女は車のキーをポケットで操作する。

「奥のあれや、あの赤いやつ、後部座席の方まで運んで?」

そう言われ、アタシは腰を入れて、若干の傾斜に対抗して台車を上げるように押していく。

「シート倒して、そこに置くわ、ごめんやで、重いやろけど若いから頑張ってくれる? この人よう太ってるから大変やと思うけど、ヨイショ!」

アタシは女の手を借りながら、ほとんど自分の力だけで後部座席に段ボールを無理矢理押し込む。箱はもうたいがい潰れて、裏田を包んである袋が見えていた。

「ごめんなさい、箱、潰れてもうたかもしれません」

アタシが恐る恐る伝えると、女は「うん」とだけ呟いた後、シートの奥の方に裏田の死体をずらしていた。

「まぁご近所さんにバレへんように詰めただけやから、車にさえ載せられたらもうええよ」

車の中で死体が転がらないように、奥へ奥へと押し込む女。アタシの体に張り付く汗が外気で少しずつ冷えていくのを感じる。駐車場の遠くでヘッドライトがこちらまで伸びてくるのが見えて、思わず目を伏せた。

「あんた、大変やったね、こんなことに巻き込まれて」

女は後部座席の扉を閉めると、呆れたように笑った。でもアタシはさすがに笑えない。

「これからは甘い言葉に騙されなや。ほんま、うちの旦那みたいな大人って、多いからなぁ。気ぃつけや」

「……っすね」

アタシは沈黙が流れた瞬間に、少し後ずさる。もう帰っていいかと目で伝えると、女は思い出したかのように言った。

「あんた、大阪レディー学園のらいちゃん言うんやろ?」

「……え?」

「旦那、尋問してたら吐きよったんや。そういう安い風俗で何人も同じ手で食うてきたって。みんな泣き寝入りしてるんやろうなぁ」

「……」

「あんただけやで、旦那にきちんと食いかかってきたの。ねちっこい性格しとるんやね。褒めたるわ」

「はは……」

女は笑わずにこちらを見ている。

「財布、身分証ある? 出してくれる?」

「え? なんで、ですか」

「いやほら一応、共犯やから、知っときたくて」

「でも」

アタシが出し渋っていると、女は急に車のボンネットを拳で強く叩いて、「あのな、」と続けた。

「あんたは確かに被害者や、うちの旦那があんたを怖がらせたと思うわ。でもな、あんたも子どもとちゃうんやで。どういうリスクあるか承知でやったんちゃうの? それやのにあーだこーだ言って人の家まで来たのは、あんたも悪いんやで」

「そんなん……」

「まぁ、こんなん言われてもしょうがないよな。あんたが他の人からしたら[哀{あわ}]れで非の無い女として見られるとしても、それは分かるんやわ。あんたはかわいそうや。でもな、理屈とちゃうんよ。私はな、あんたも憎いんや。こんな旦那でも、私の男[盗{と}]られたら嫌なんやわ、腹立つんやわ。この歳までなったらもう私も取り返しつかんおばはんやからな、この人と死ぬまで生きようと曲がりなりにも思ってたんやわ」

声も淡々と、まるで思い出話をするかのようにアタシに説明していく女。ひび割れた唇に、紫の口紅の[皺{しわ}]が走っている。

「あんなもん……カメラとか見つけて、気が気じゃなくなってな、いつかこんな日が来ると思ってたわ。だから警察に捕まる前に、こうなったら私が殺そうと思ってたんや。ケジメや、きちんと生きるためのケジメ。でもな、それでもあんたに対して浮かんでくるこっちの気持ちはな、感謝とか罪悪感、申し訳なさとかちゃうねん。逆恨みやけど、なんで私の旦那の申し出なんか受けたん? っていうどうしようもない怒りやねん。だからあんたがもしこのこと警察に、いや他の誰かに言ったらな、私が殺しに行ったる。分かった? 言わんかったらええねん、そしたら許して見逃したる。でも言ったら社会的にうちの人が死んでまうからな。それだけはあかんねん」

子どもの駄々のような嘆願。

だけど目の奥には覚悟がある。全てを捨て切った人間のそれとは違う、最後の一握りに固執する執念。

アタシは肩にかけたカバンを渡すように要求される。そして女はアタシのカバンを奪うように持ち上げると、そこから財布を取り出し、保険証やクリニックの診察券、そしてキャッシュカードを取り出す。それから乱雑に車のダッシュボードに入れた。

「難儀な顔して、あんた、災難やと思ってるやろ」

「え?」とアタシが[掠{かす}]れた声にもならない声で聞き返すと、

「でもな、全部あんたが[蒔{ま}]いた種やで。首突っ込んだのは自分や」

女は運転席に乗り込み、エンジンをかけると窓を開ける。

「ここまででいいわ。あんたは帰って、お風呂入り、その服は捨てときや、ボロボロやし、血ぃついとるで」

「……そっちは、どないするんですか」

女はシートベルトを締めながら、

「なんとかやるわ。色々ツテはあるし、前々からこうなりそうって話してたからなぁ。逃げ切るわ、余生も短いし。平気平気。あ、せや、あとでまた戻ってくるからな、その時にハメ撮りとかも捨てといたるわな」

焦る様子もなくアタシに今後の計画を伝えてくる。具体的なことは分からないけれど、その態度は堂々としていた。

「ただ、あんたも全部元通りとか、思ったらあかんで。すぐに行方不明で警察が来るやろうけど、そしたら監視カメラにあんたも私もバッチリ映ってるからな。重要参考人――いや被疑者やね。必ずあんたのこと警察も捜すわ。でも風俗なんて半グレやろ? どっか地方でも行って身分隠して生きや」

「そんなん、無理ですって」

「アカン、弱音はアカンのよ。あんたも今までどうせ全部噓ついて生きてきたんやろ? 慣れてるやろ。今まで通り噓ついて身元も本当のことも隠して日陰で生きたらええねん。あんたは若い女やから誰かの嫁にでもなれば大丈夫、大丈夫」

何にも大丈夫なんかじゃない。だけど女はアタシに言い聞かせるように話すと、ギアを入れて「んじゃ」とだけ残して、死体を載せたまま走り去っていった。

[啞{あ}][然{ぜん}]として、足が思うように動かない。久しぶりに重たい物を運んだからだろうか、それともただ精神が参ってしまったからだろうか。

夢であってくれ、と思ったが、全身に[滴{したた}]る悪い汗は寒空で冷やされていく。

指先が痛くて震えた。

ああ、終わった、アタシの人生。

※試し読みはここまでです。

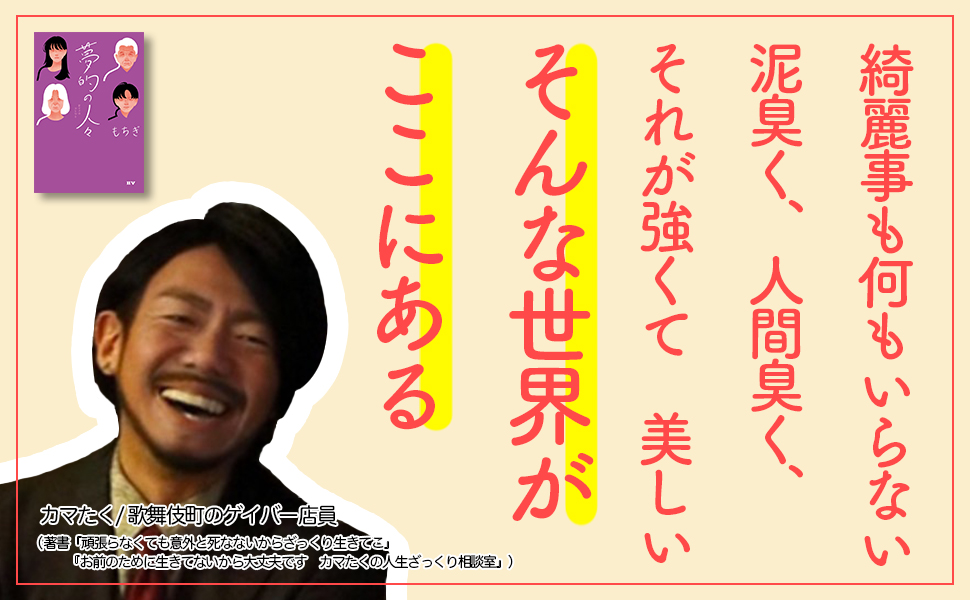

『夢的の人々』

全国書店他で10月25日より発売。電子版も各電子書籍ストアで同日配信開始。

定価:2200円(10%税込)